Dichtung und Wahrheit –

Der Raub der Veronika

Ein beschädigter, venezianischer Rahmen, zerbrochenes Kristall – in der Schatzkammer des Petersdoms kann heute der Rahmen besichtigt werden, in dem die Veronika bis ins 17. Jahrhundert zwischen zwei Glasscheiben aufbewahrt wurde. Seine Abmessungen beweisen es: Ein Rahmen, wie geschaffen für das Sudarium von Manoppello, nicht jedoch für die dunkle, undurchsichtige Reliquie, die im Vatikan als Veronika verehrt wird und die nur wenige Auserwählte von Nahem sehen dürfen. Dies ist einer der Gründe, warum mittlerweile bezweifelt wird, dass sich die ursprüngliche Veronika noch im Vatikan befindet.

Die frühe Neuzeit, geprägt von Reformation und Gegenreformation mit ihren tiefgreifenden gesellschaftlichen Auswirkungen, erschüttert von Glaubens- und Religionskriegen, bietet den historischen Kontext für den Verlust der Veronika:

Am 18. April 1506 wurde der Grundstein für den Petersdom gelegt. Er befindet sich heute unter der Veronikasäule, in dessen Tresor die kostbare Reliquie sicher aufbewahrt werden sollte. Der Neubau der Peterskirche wurde zum Teil durch Ablasshandel finanziert, was zu Luthers Thesen und zur Reformation führte. Der „Relatione historica“ zufolge, einem historischen Bericht von Donato da Bomba, soll im Jahr der Grundsteinlegung Dr. Giacomo Antonio Leonelli in Manoppello das Heilige Antlitz, „Il Volto Santo“, von einem Pilger erhalten haben.

1527 plünderten Söldner und Landsknechte Rom beim „Sacco di Roma“, infolge dessen verschiedene Zeitzeugen den Verlust der Veronika beklagten. Bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Veronika allerdings noch mehrfach ausgestellt: 1533, 1550, 1575, 1580, 1600.

1606 wurde in Rom der Reliquienschrein der Veronika in den neuen Petersdom gebracht, 1608 das alte Oratorium, das ihn zuvor beherbergte, abgerissen. In einer in L´Aquila aufbewahrten Kopie der „Relatione historica“ findet man einen Vermerk in einer anderen Handschrift, dass im selben Jahr der Ehemann von Marzia Leonelli das heilige Bild aus dem Hause des Schwiegervaters entwendet haben soll.

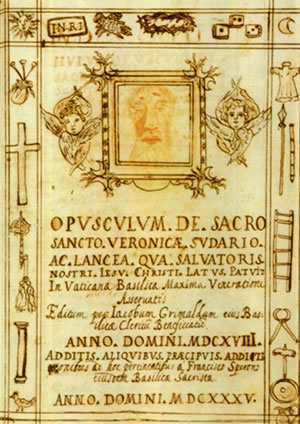

Das „Opusculum de Sacrosanto Veronicae Sudario“ - Kleines Werk des allerheiligsten Schweißtuches der Veronika - ein Inventar der Schätze der alten Peterskirche von Jacopo Grimaldi aus dem Jahre 1618 (möglicherweise nachträglich 2-3 Jahre vordatiert) zeigt auf dem Titelblatt das Heilige Antlitz mit offenen Augen. Auf der wortgetreuen Abschrift von 1635 ist ein Gesicht mit geschlossenen Augen abgebildet, was auf das Grabtuch von Turin als Vorlage verweist. Seit 1616 war das Kopieren der Veronika den Kanonikern von St. Peter vorbehalten, die das Antlitz mit geschlossenen Augen darstellten. 1628 wurden nach einer einzigartigen „Rückrufaktion“ sogar zuvor angefertigte Kopien vernichtet.

Im Jahre 1618 oder 1620 - in diesem Punkt unterscheiden sich die beiden Versionen der „Relatione historica“ in L´Aquila und Manoppello - erwarb Donato Antonio de Fabritiis das Schweißtuch. Europa stand auf der Schwelle zum Dreißigjährigen Krieg, in den die italienischen Fürstentümer und der Heilige Stuhl, wenngleich von der Geschichtsschreibung weitgehend vernachlässigt, von Anfang an involviert waren. 1620 wurde nach zweijähriger Bauzeit das Kapuzinerkloster in Manoppello gegründet.

Gemäß „Relatione historica“ überließ De Fabritiis das Sudarium 1638 den Kapuzinern. Der historische Bericht wurde 1645 fertiggestellt, im folgenden Jahr zusammen mit der Schenkungsurkunde öffentlich verlesen und das Sudarium erstmalig ausgestellt.

Es bleibt ungewiss, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Umständen die Veronika in Rom abhandenkam und nach Manoppello gelangte. Zweifelsohne war dem Vatikan in Hinblick auf die Pilgerzahlen nicht daran gelegen, den Verlust publik zu machen. Wahrscheinlich wurde in der „Relatione historica“ u.a. ein früheres Datum für die Ankunft des Volto Santo in Manoppello angegeben, um es vor Rückforderung oder Vernichtung zu bewahren. Möglichweise hatten es die Kapuziner an diesen Ort gebracht, die als Bettelmönche von Räubern unbehelligt das Land durchqueren konnten.

Das Kloster in Manoppello wurde offenkundig erbaut, um das Sudarium aufzunehmen, das sich laut „Relatione historica“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Besitz der Kapuziner befand. Der Altaraufsatz des original erhaltenen, ehemals baugleichen Klosters in Penne wird von einem Kreuz gekrönt, während sich auf dem Altaraufsatz von Manoppello, der sich heute in der Schatzkammer des Klosters befindet, der Auferstandene erhebt. Die ehemalige Veronika-Kapelle ist mittlerweile verschlossen, weil der Raum für die Pilgerherberge benötigt wurde. Heute verweist nur ein dunkles Glasfenster, durch das kein Licht in die Kirche fallen kann, auf einen Hohlraum.

Offenbar wurde das Sudarium in eine Säule eingemauert, die den Chorraum vom Presbyterium trennt. Interessanterweise prangt heute an dieser Stelle ein Bild, auf dem das Volto Santo den Kapuzinern übergeben wird. 1686 kam es in einen Tabernakel mit drei Schlössern, der sich nur öffnen ließ, wenn gleichzeitig der Bürgermeister, der Pfarrer der Gemeinde Manoppello und der Guardian des Kapuzinerordens mit den jeweiligen Schlüsseln zugegen waren. Wenn der Besitzanspruch der Kapuziner unanfechtbar gewesen wäre, wie es „Relatione historica“ und Schenkungsurkunde vermuten lassen, hätte das Sudarium nicht eingemauert werden müssen und die Kapuziner hätten über ein alleiniges Zugriffsrecht verfügt.

1714 wurde das Volto Santo mit einem Rahmen versehen. Es bekam einen Altar in der der ehemaligen Marienkapelle mit einem Eisentor, das sich herauf- und herunterfahren ließ. 1718 gewährte Papst Clemens XI. den Volto Santo-Pilgern einen siebenjährigen Ablass, ohne dass Besitzansprüche von Seiten des Vatikans geltend gemacht worden wären. Erst 1923 fand das Volto Santo seinen heutigen Platz auf dem Hauptaltar.

- Leerer Rahmen der Veronika mit gebrochener Bergkristallscheibe im Schatz des Petersdoms

- Rom, Fahne der Schweizer Garde 1512

- Opusculum aus dem Jahre 1618

- Opusculum aus dem Jahre 1635

- Tabernakel mit drei Schlössern